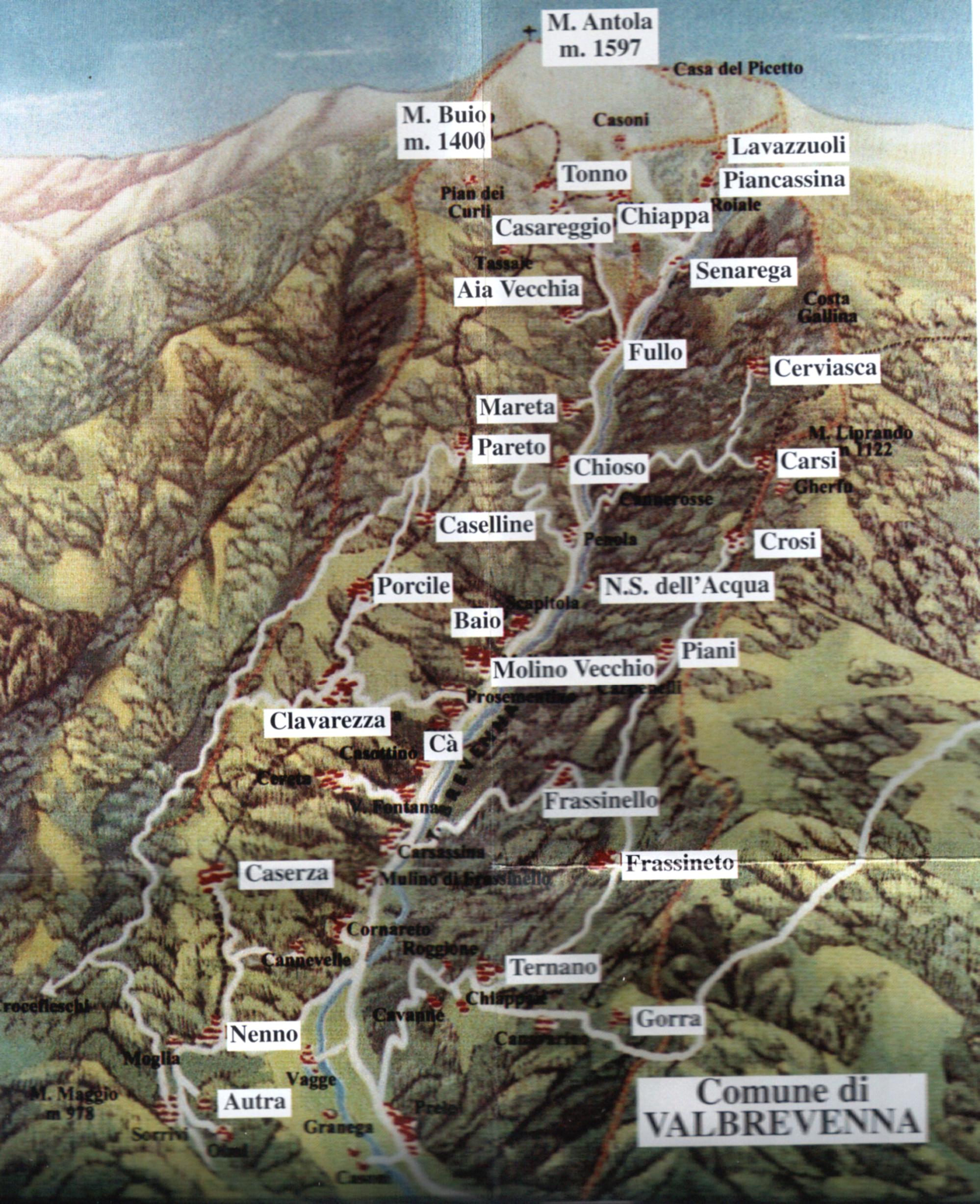

Percorrendo la strada che da Avosso costeggia il corso del Brevenna si incontra un paesaggio ormai inconsueto e si ha quasi l'impressione che il tempo si sia fermato da qualche decennio. Questa sensazione aumenta quando si raggiungono le frazioni più alte della Valbrevenna.

La valle è ricca di boschi e paesaggi campestri, predomina la macchia boschiva di latifoglie interrotta sporadicamente da contenute colture prative e foraggiere al contorno degli insediamenti. Oltre i 700 metri d'altezza domina incontrastato il castagno mentre oltre gli 800 metri troviamo il faggio.

Sul versante a settentrione si estendono praterie montane adibite a pascolo.

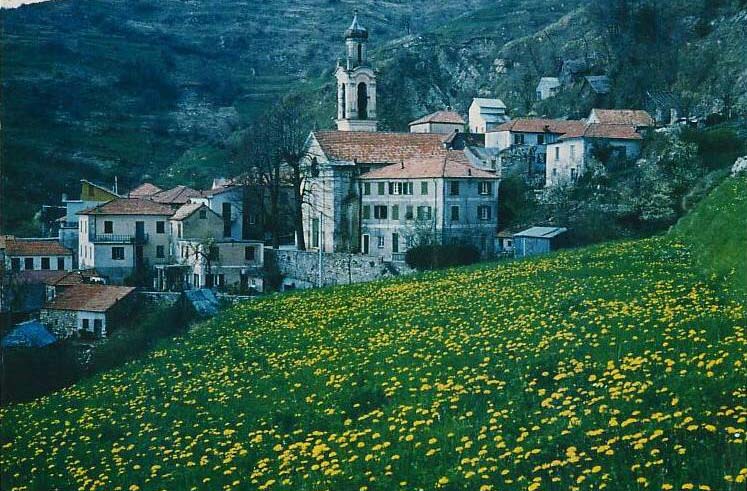

L’abitato si organizza in una successione di nuclei a sviluppo regolare che si dispongono a mezza costa dei versanti vallivi.

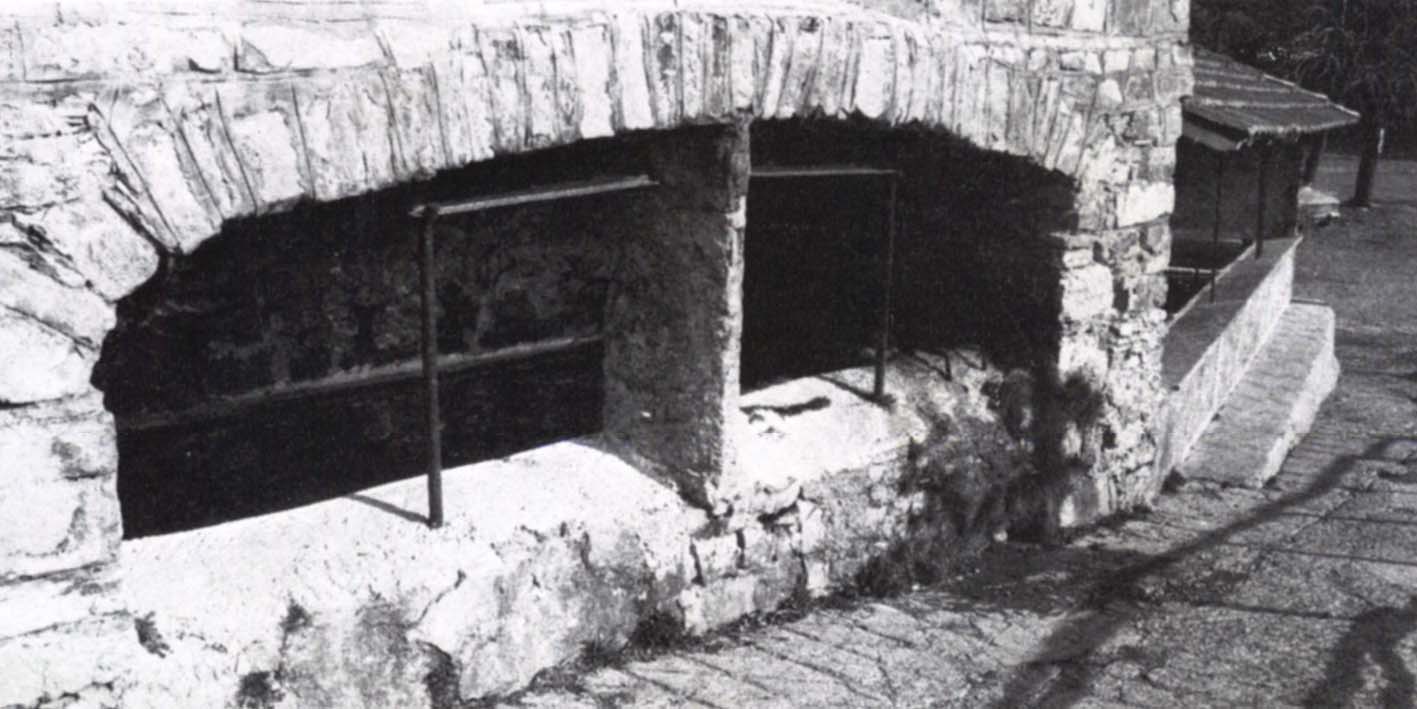

Visitando una qualsiasi delle oltre quaranta località che compongono il comune, si scoprono gli elementi comuni alla nostra architettura montana, in particolare del circondario dell'Antola. Qui le costruzioni, che in molti casi risalgono a qualche secolo fa, sono realizzate rigorosamente in blocchi di marna dell'Antola con una malta ricavata dalla lavorazione della stessa pietra nelle numerose fornaci presenti un tempo in tutto il comprensorio; le case arroccate sui pendii, specie nei centri a quota più elevata, sono attraversate da strette ripide viuzze la cui pavimentazione in pietra doveva garantire, anche nella cattiva stagione, gli spostamenti a piedi ed i trasporti a dorso di mulo, unico mezzo di trasporto su strada fino all'apertura delle odierne strade carrozzabili.

Negli ultimi due secoli, i collegamenti rapidi tra il fondovalle e le frazioni più elevate erano assicurati dalla teleferica, in alcuni casi guidata dal lato a monte per mezzo di cavi frenanti, questa pratica si rendeva necessaria per le merci importanti quali i bidoni di latte, i prodotti per la stalla ed i sacchi di crusca.

L'economia locale era basata prevalentemente sulla stalla. ogni anno, nel mese di maggio, le famiglie abbandonavano i paesi per trasferirsi nei casoni posti a quote più elevate, ove le attività prevalenti erano il pascolo di bovini e caprini e la raccolta del fieno per l'inverno, oltre naturalmente alla lavorazione dei prodotti della stalla. I casoni erano costruiti su terreni ai margini delle aree di pascolo comune. Ogni mattina coloro che rimanevano nelle frazioni salivano a lavorare ai casoni, oppure a portare i pasti a quanti si trovavano a falciare nelle zone più lontane. L'incarico di pastore veniva affidato a turno, ogni giorno, ai più giovani.

I prodotti della stalla dovevano principalmente essere venduti per consentire l'acquisto sia dei beni necessari che non potevano essere prodotti direttamente sul posto, sia degli attrezzi di lavoro.

Un altro elemento fondamentale dell'economia montana era il castagno; i boschi di castagno venivano innestati e implementati dalla popolazione rurale di un tempo per la raccolta dei frutti, che erano alla base dell'alimentazione della popolazione locale. Le castagne, dopo la raccolta e la selezione, venivano portate al secchereccio, una particolare costruzione a due piani; nella stanza inferiore veniva acceso e mantenuto costante, per tutto il periodo della lavorazione, un fuoco, mentre le castagne venivano disposte sulla gré, una soletta costituita da listelli di legno opportunamente distanziati, per consentire al fumo ed al calore di salire al piano superiore. Dopo l'essicamento, le castagne venivano macinate nei mulini per ricavarne la farina.

In Valbrevenna resistono, tuttora, sebbene non più in buono stato, alcuni mulini con caratteristiche particolarmente interessanti, come il mulino di Porcile, dove per il funzionamento della ruota venne realizzata una piccola diga pensile, oppure i tre mulini di Frassineto, costruiti in modo tale che l'acqua, dopo essere stata utilizzata per il movimento della ruota esterna del primo di essi, consentisse, a sua volta, il movimento delle altre due ruote.

Oltre alla produzione dei frutti, il castagno trovava ampio utilizzo nella vita quotidiana: il legno veniva utilizzato come materiale da costruzione per i tetti, i poggioli, i solai, le strutture dei fienili, gli infissi, nonché per la realizzazione di arredi e di utensili per la cucina e per il lavoro. Anche il faggio veniva usato fino a un centinaio di anni fa per la costruzione di attrezzi da lavoro e per i mozzi delle ruote da mulino.

Tra la seconda metà del dell'800 e la prima metà del '900 ha inizio per la Valle Scrivia lo sviluppo industriale: la costruzione della Strada Regia, della ferrovia e della camionale permette alla gente del fondovalle uno sviluppo differenziato rispetto alla popolazione montana. Comincia proprio in quel periodo, per culminare nel secondo dopoguerra, lo spopolamento della montagna a cui già la prima guerra mondiale aveva sottratto tante braccia. A Ronco, Busalla e Isorelle cominciano a sorgere fabbriche, concerie e cotonifici che danno il via all'industrializzazione in Valle e alla formazione della classe operaia. In questo modo la popolazione del fondovalle aumenta a discapito delle zone montane.